中国の科学者、瞬時に加熱し安定して使えるバイオミメティック光熱繊維を開発

マイナス20℃の厳寒でも、わずか12秒間光を当てるだけで衣服の表面温度が40℃まで急上昇。繰り返しの洗濯や摩擦をしても、蓄熱性能は安定しており、さらに温度を精密にコントロールして局所的な温熱療法にも応用可能だ――。これまでは複雑な電子装置を必要としたこうした「スマートな保温」機能が、将来は一枚の布だけで実現できるかもしれない。新華社が伝えた。

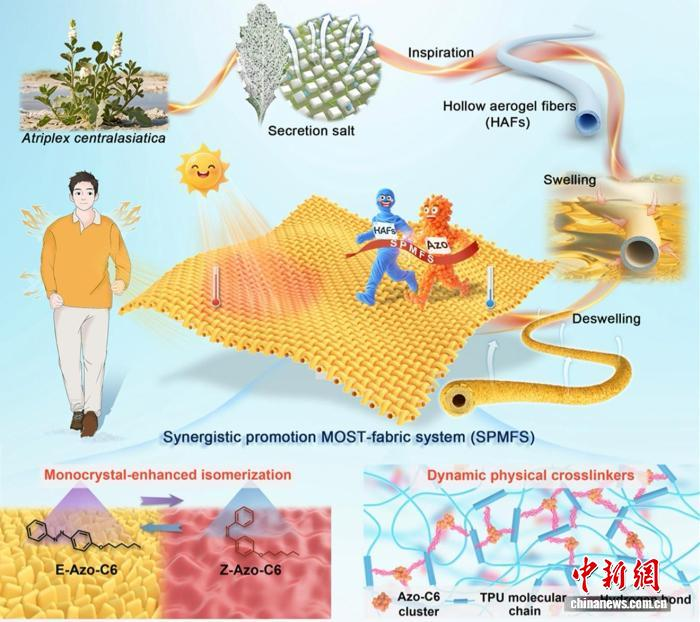

天津大学の封偉教授の研究チームはこのほど、塩類土壌に生育する植物の「吸塩-排塩」メカニズムからヒントを得て、高効率の光熱変換と優れた力学性能を併せ持つ分子太陽熱(MOST)繊維を開発した。この成果は材料科学の学術誌「Advanced Materials(アドバンスト・マテリアルズ)」に掲載され、次世代のウェアラブル熱管理技術にまったく新しい道を開いた。

研究チームが着目したのは、塩類に強い植物「エダハリハマアカザ」だ。この植物は「吸水による塩分吸収-脱水による塩分結晶化排出」という動的な循環を通じて極端な環境に適応している。その「溶媒媒介-溶質輸送-可制御結晶化」という生体メカニズムが、MOST材料と繊維との界面適合の課題を解くヒントになったという。

チームは、熱可塑性ポリウレタンで作られた中空エアロゲル繊維を基材に用い、これを特殊なアゾベンゼン/クロロホルム溶液に浸すことで「漬け込み加工」を行った。繊維は溶液を十分に吸収して膨張し、乾燥時にはアゾベンゼン分子が内部から押し出され、表面に均一で緻密な単結晶層を形成。このアゾベンゼン単結晶の「アウターウェア」により、繊維内部の分子構造がより緊密化するだけでなく、特有の光学特性と機械的強度も備えるようになった。

実験では、この新型繊維が優れた熱管理能力を示した。420ナノメートルの青色光を照射すると、70秒以内に25.5℃上昇。マイナス20℃の低温環境下でも、50秒で21.2℃の昇温を実現した。さらに特筆すべきは、その高い耐久性だ。50回の摩擦、500回の伸縮・屈曲、さらには72時間の連続洗濯後も光熱性能の保持率は90%以上を維持し、従来のMOST材料が抱えていた剥離しやすさや短寿命といった問題点を克服した。

このほか、この繊維は光の照射強度を調節することで放熱温度を精密に制御でき、日常的な保温に使えるうえ、関節炎などの治療に用いる携帯型温熱パッドとしての活用も期待されている。(編集ES)

「人民網日本語版」2025年10月15日

QRコードを読み取る

QRコードを読み取る